もっと子育てに自信が持てたら….褒めながら上手に子育てできたら…

日本でペアレントトレーニングを提供している団体が、

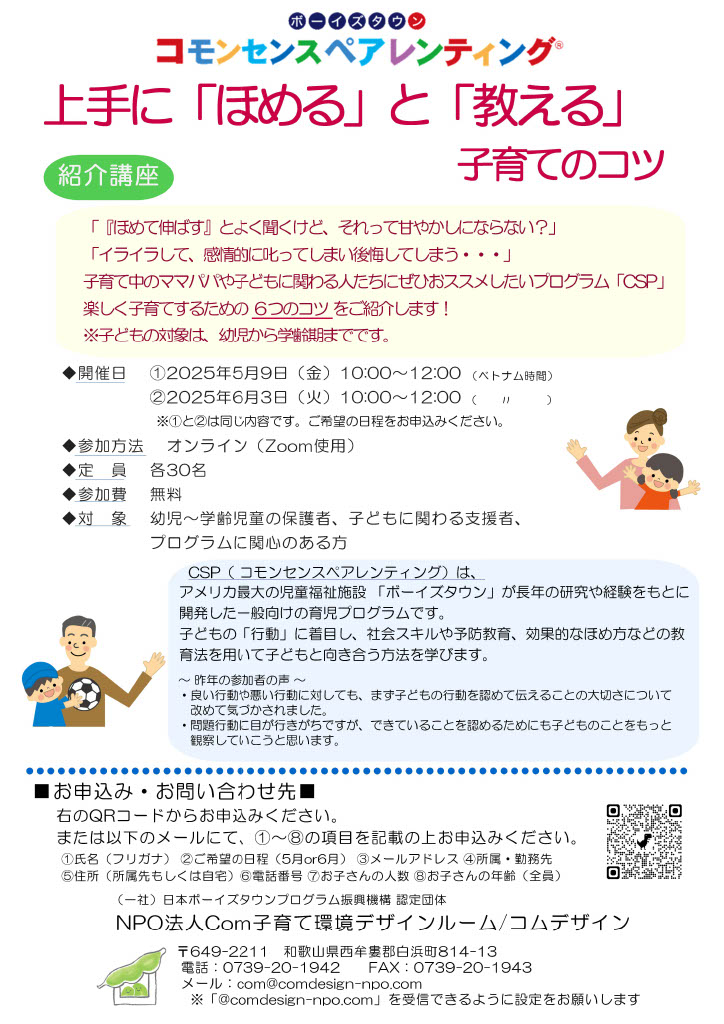

ベトナム在住者にコモンセンスペアレンティング(CSP)の紹介講座を用意してくださいました。

こちらの講座は、今回特別に無料でご参加いただけます。

もっと子どもに優しく接したいのに、しつけの仕方がわからない、いつも怒鳴ってしまう、虐待しそう、といった不安を抱えながら子育てをされている保護者にとって、褒める子育ての工夫など参考になる内容が紹介されます。

定員は30名(最小執行人数:5名)です。

ご友人をお誘いの上、ご参加ください。

【CSP紹介講座】

日時:2025年6月3日10:00~12:00(ベトナム時間)

対象:幼児~学齢児童の保護者、子どもに関わる支援者、プログラムに関心のある方

定員:30名

研修スタイル:オンライン(zoom使用)

受付:案内書QRコードから申込

CSPについて詳しくは、こちらをご覧ください。