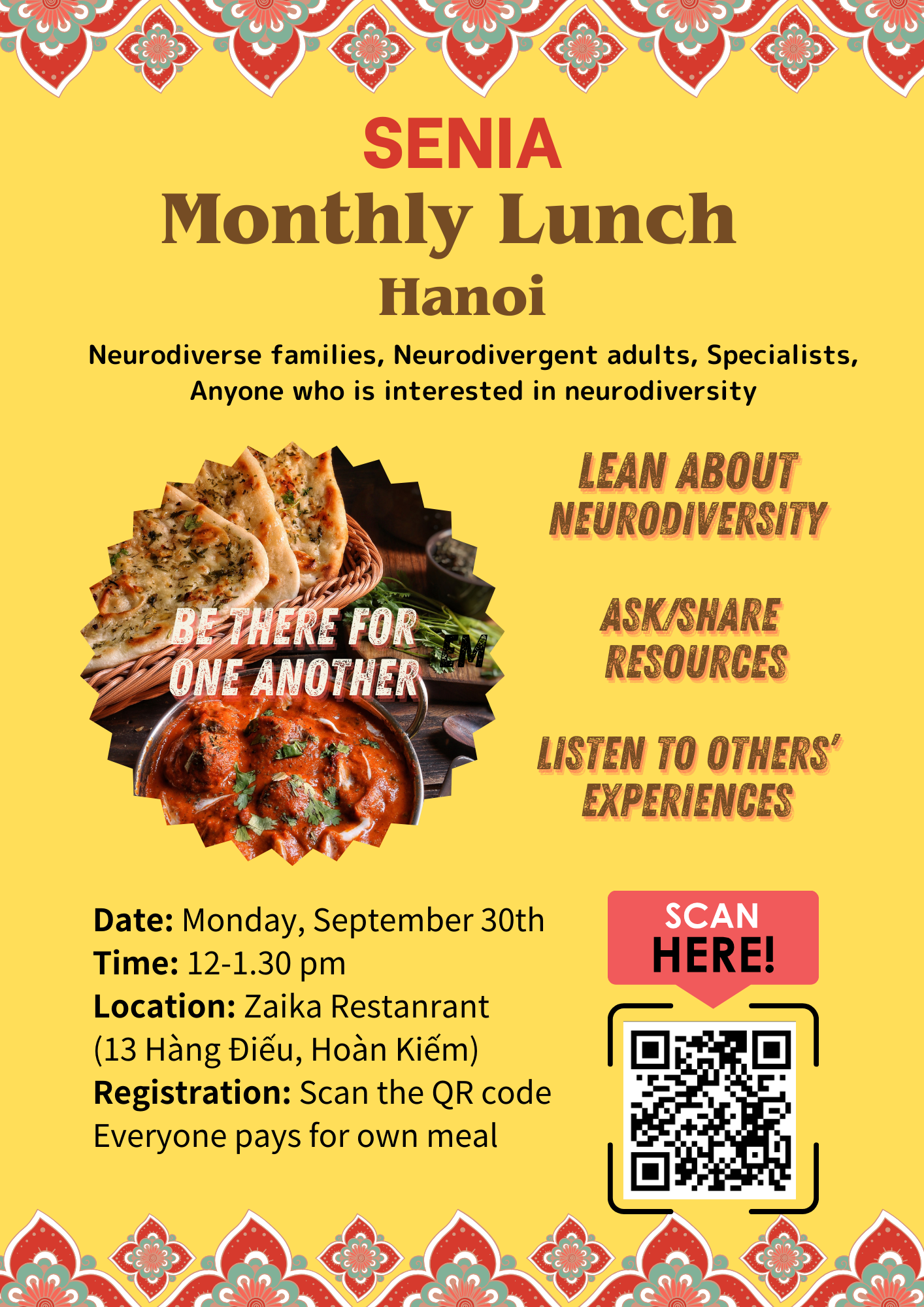

2024−2025年度、SENIA Vietnam第一回のランチ会が9月30日(月)に行われます。

お互いの経験を分かち合ったり、

情報を共有したり、経験者に質問をしたり、

ニューロダイバーシティーについてもっと知りたいと思っている

保護者、ニューロダイバージェント本人(大人)、 専門家、 ニューロダイバーシティーに興味のある方

どなたでもご参加ください。

様々な国の方が参加されています。

日時: 9月30日(月)12-1.30 pm

場所: Zaika Restanrant (13 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm)

申し込み: ポスターQR codeより

参加費:自分のランチ代

共通語は英語になりますが、日本人窓口の千葉がおりますので、英語のサポートが必要な方は当日お知らせください。