SENIA 9月ランチ会リマインダー

SENIAのランチ会は来週月曜日です。

どなたでもご参加いただけます。

参加登録をまだされていない方は、こちらからお願いします。

学びの機会

本日、9月22日から24日まで、スタンフォード大学のニューロダイバーシティーサミットが開催されます。参加費は3日間で20ドルです。ベトナム時間午後10時半からの開始になりますが、いろいろな人の意見に耳を傾ける良い機会になりますので、興味のある方は是非。

登録は、こちらから (Visual Attendeeを選択)

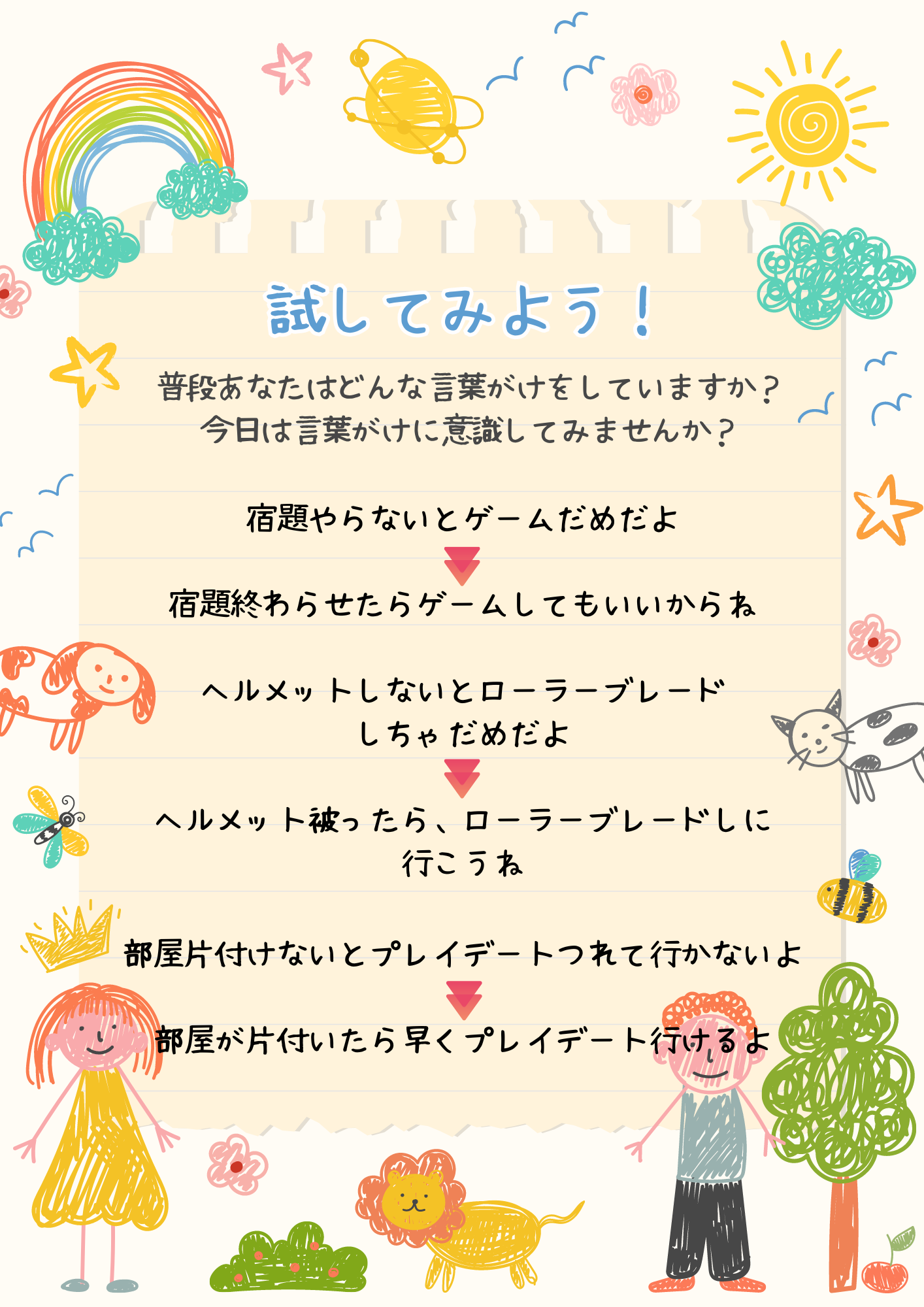

言葉がけの工夫

普段から言葉がけの仕方を意識していないと、ついつい…

今日はいつもよりちょっと意識して子どもに声がけをしてみませんか?

100%パーフェクトな保護者はいません。練習から始めてみましょう。

感謝

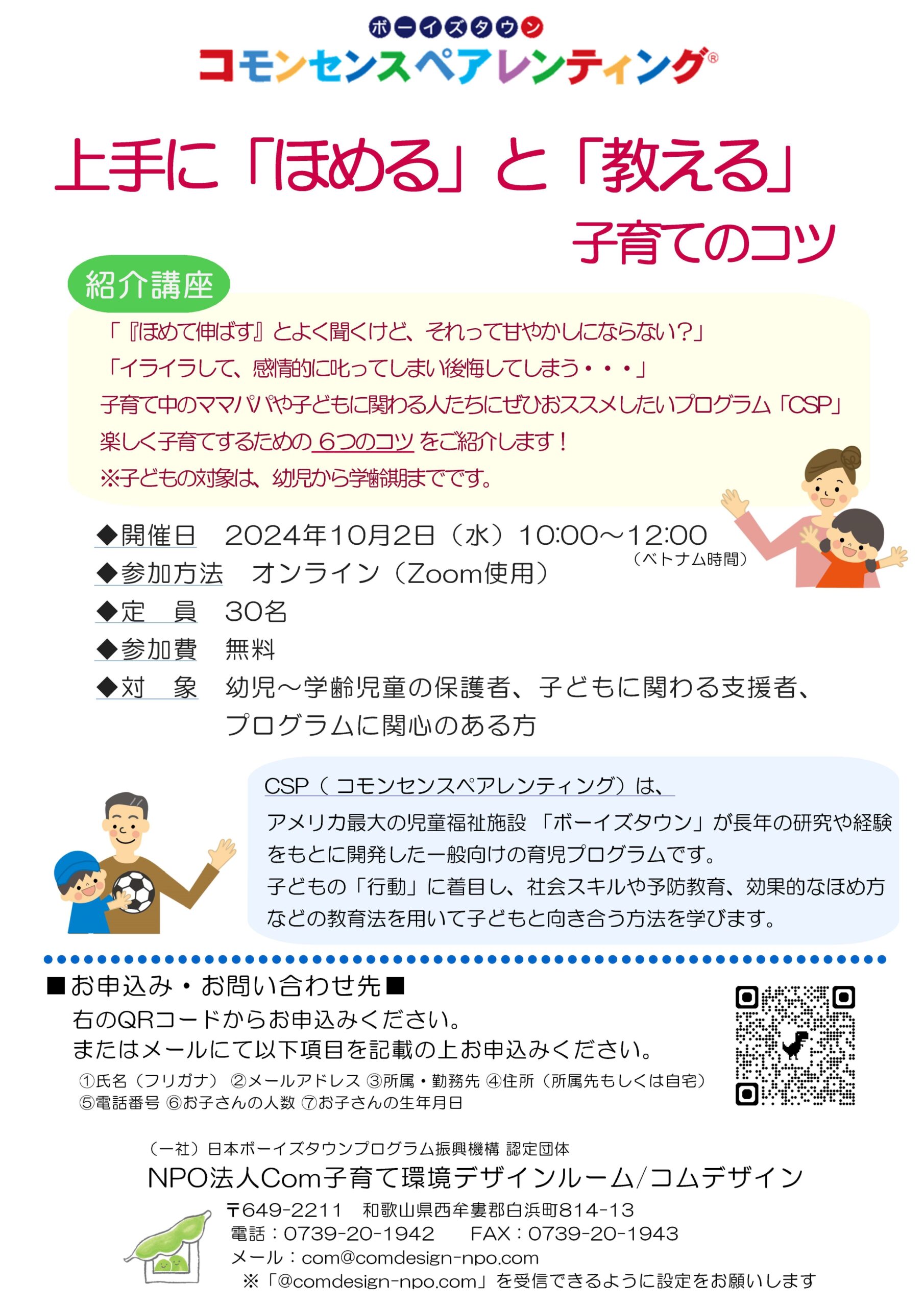

この週末にロサンゼルスから久山先生が来日されました。久山先生は、日本のボーイズタウン・コモンセンス・ペアレンティング(CSP®)プログラムの理事をはじめ、様々な役割を担っておられます。このプログラムは日本の厚生労働省にも公式に認められており、多くの社会福祉施設で親、子供、少年をサポートするために使用されています。

.

久山先生との出会いは3年前。CSPトレーナー養成講座を修了した後で、海外に住む日本人の家族にもこのプログラムを提供できないかと相談したのがきっかけでした。それから組織の規制を調整するのに時間がかかりましたが、ついに私たちの夢が実現に向けて動き出しています。来月にはベトナムの日本人家族を対象に、日本でペアレントトレーニングを行っているコムデザインさんがペアレント・トレーニング(CSP)の紹介講座を開催してくださることになりました。プログラムに興味がある方は、是非紹介講座に登録ください。

.

CSPをベトナムで開催するために尽力してくださったすべての方々にお礼を申し上げたいと思います。

.