先日2月10日、映画「青いライオン」で主人公の石村嘉成さんの療育に携わっトモニ療育センターの河島淳子先生が83歳でお亡くなりになりました。いままでたくさんの自閉症児とご家族に寄り添ってこられた河島先生、心よりご冥福をお祈りいたします。私も頼れる友かがいたからこそ今があります。機会があるかたは、是非映画をご覧ください。

映画:青いライオンサイト

河島先生の特集:

Family Support Practice

Family Support Practice

先日2月10日、映画「青いライオン」で主人公の石村嘉成さんの療育に携わっトモニ療育センターの河島淳子先生が83歳でお亡くなりになりました。いままでたくさんの自閉症児とご家族に寄り添ってこられた河島先生、心よりご冥福をお祈りいたします。私も頼れる友かがいたからこそ今があります。機会があるかたは、是非映画をご覧ください。

映画:青いライオンサイト

河島先生の特集:

料理の準備をしている時、お鍋がふきこぼれそうに!

あなたはどうしますか?

子どもの感覚過負荷によるメルトダウンなども同じだと考えてください。

私達が支援できることとしては、吹きこぼれないように火を弱めて煮る、その火から一旦鍋を離して中身が落ち着くのを待ってからもどす、定期的に鍋を持ち上げて火からはなす、最初から吹きこぼれないように中身の量を少なくする、吹きこぼれ防止の道具を入れて煮るなど、いろいろ考えられると思います。

子どもがメルトダウンを起こしたり、自信を失ったり、登校拒否などの二次障害が起こってしまうと、本人がつらい思いをしますし、元の状態にもどるのにより時間がかかってしまいます。起きないように工夫をするのが一番と言われています。どうしたら負荷が減るのか、求められるスキルが達成できるのか、どのような工夫ができるかをよく考えてみましょう。

日本でもアマゾンや発達支援サイトで加重ひざ掛けが販売されるようになりましたが、加重ひざ掛け(参考)以外にも、加重ベストや加重肩掛け、加重ブランケットなど様々なものがあります。落ち着きのキャパを増やしてくれる加重グッズですが、加重ひざ掛けはどのように使えるでしょうか。

A.外出時:スクールバスの移動中、家族でお出かけ、レストランや人が多くいるところ。

B. 感覚過負荷でメルトダウンを起こすのを防いだり、癇癪や暴力的になるのを防ぐ。

C.膝にかける以外に、肩や首、脚の裏側などにも使える。

D.じっと座っているのが苦手だったり、人混みが苦手でも、学校の集会やおゆうぎ会など参加せざるをえない時。

食事中、テレビを見ている時、宿題をしている時、車の移動中など、学校の全校集会など、いろいろな場所で活躍します。

20分ほど使用すると体がひざ掛けの重さに慣れてきて効果がなくなってくると言われています。20分使ったら一旦荷重ひざかけはお休みさせましょう。加重ひざ掛けがない方は、Lazadaで子供サイズの加重ブランケットが販売されていますので、そちらで代用するか、そば殻などが入った枕を使用してみたり、歩いて移動する際は本を入れたリュックサックを使用するなど、さまざま工夫してみましょう。

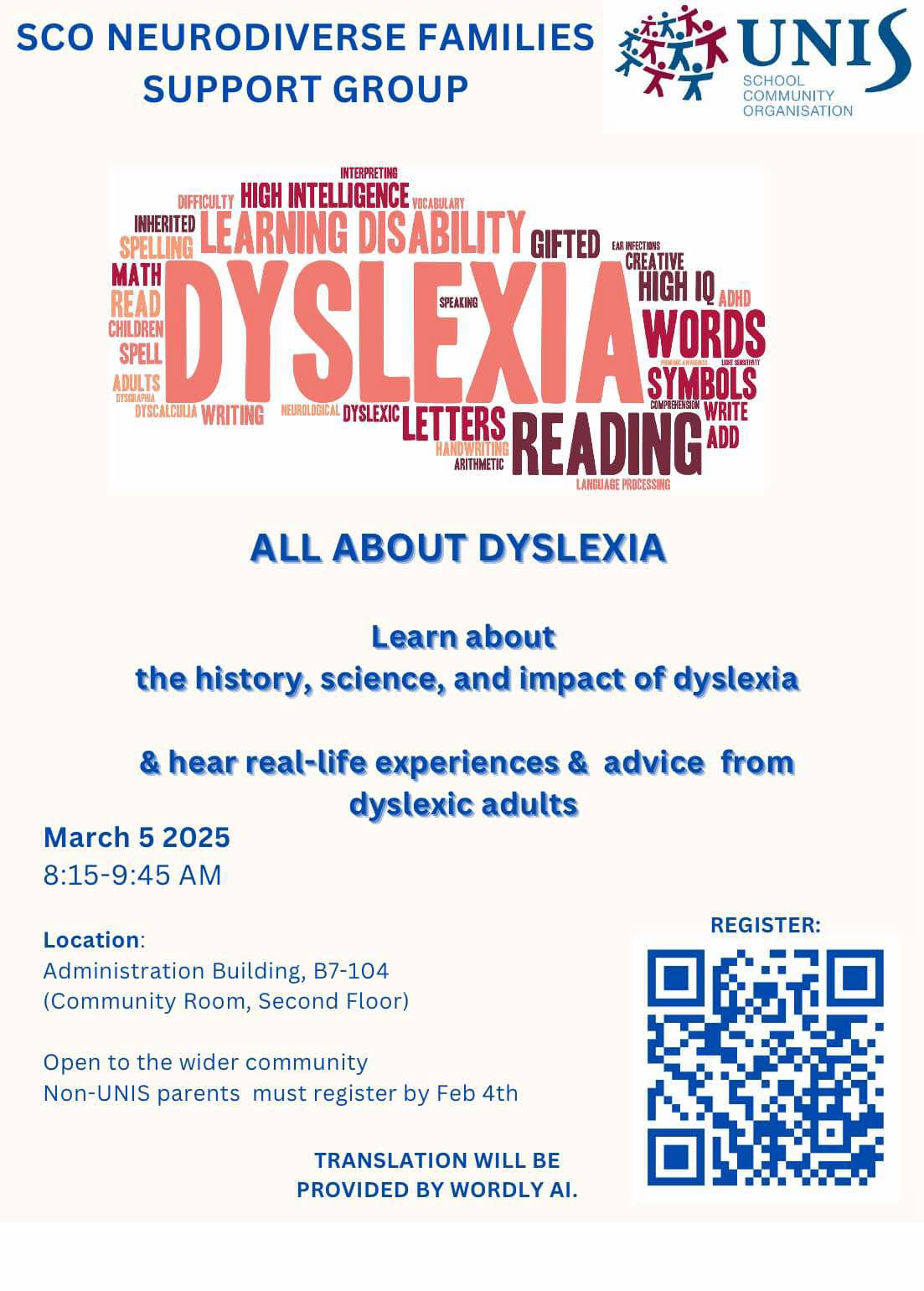

3月5日、UNISでディスレクシアの講習会があります。

外部の方も参加可能ですので、ご興味ある方は早めの参加登録をお願いします。

申込締切は、前日4日の日中になります。

当日は本人確認のためのパスポートをお持ちください。

同時通訳Wordly AIの準備もありますので、英語が苦手な方もご参加ください。

以下、Neurodiverse groupからのお知らせです。

3月はSENIAのアジア地域学会に出席してきます。開催場所は8年前に暮らしていたカンボジアプノンペン。以前携わっていた現地の学校へも訪問予定です。いつもフェイスブックでは学校の様子を見ていますが、私が関わっていたときに幼稚園児だった子ども達の成長を見るのが楽しみです。

今年のSENIA学会のテーマはBelonging and Beyond、遠くは南アフリカから33 カ国、430人ほどがプノンペンに集結します。まだまだ参加希望者からの申し込みがあるようですが、もう満員になってしまったそうでお断りをせざるをえない状況ということでした。ハノイからはUNISやSt.Paul American School, Concordiaの特別支援の先生やカウンセラーがレジストしています。日本からは神戸のKENTO CenterやAmerican School in Japan, Nagoya International School, Osaka YMCAから参加があります。また、今回はインドデリーのAmerican Schoolで教えている友人も参加するとのことで、プノンペンでは忙しくなりそうです。

今年の学会発表者は100名以上、今年は私も関わらせてもらっています。

来週金曜日から学会準備のため、Affect Pathwaysホームページお知らせの投稿を一旦お休みさせていただきます。お知らせ欄の再開は3月9日以降ハノイに戻ってからになります。