今年度の国際学会は、お隣の国カンボジアのプノンペンにあるInternational School of Phnom Penhで行われました。参加者は430名、世界33カ国から教育関係者、特別支援の教師、専門家などが集まりたくさんの素晴らしい出会いがありました。

今年の学会は発表者が100名以上と様々なトピックが用意されており、朝6時過ぎのシャトルに乗ってから夕方ホテルに入るまでは、とても忙しい一日を過ごしました。

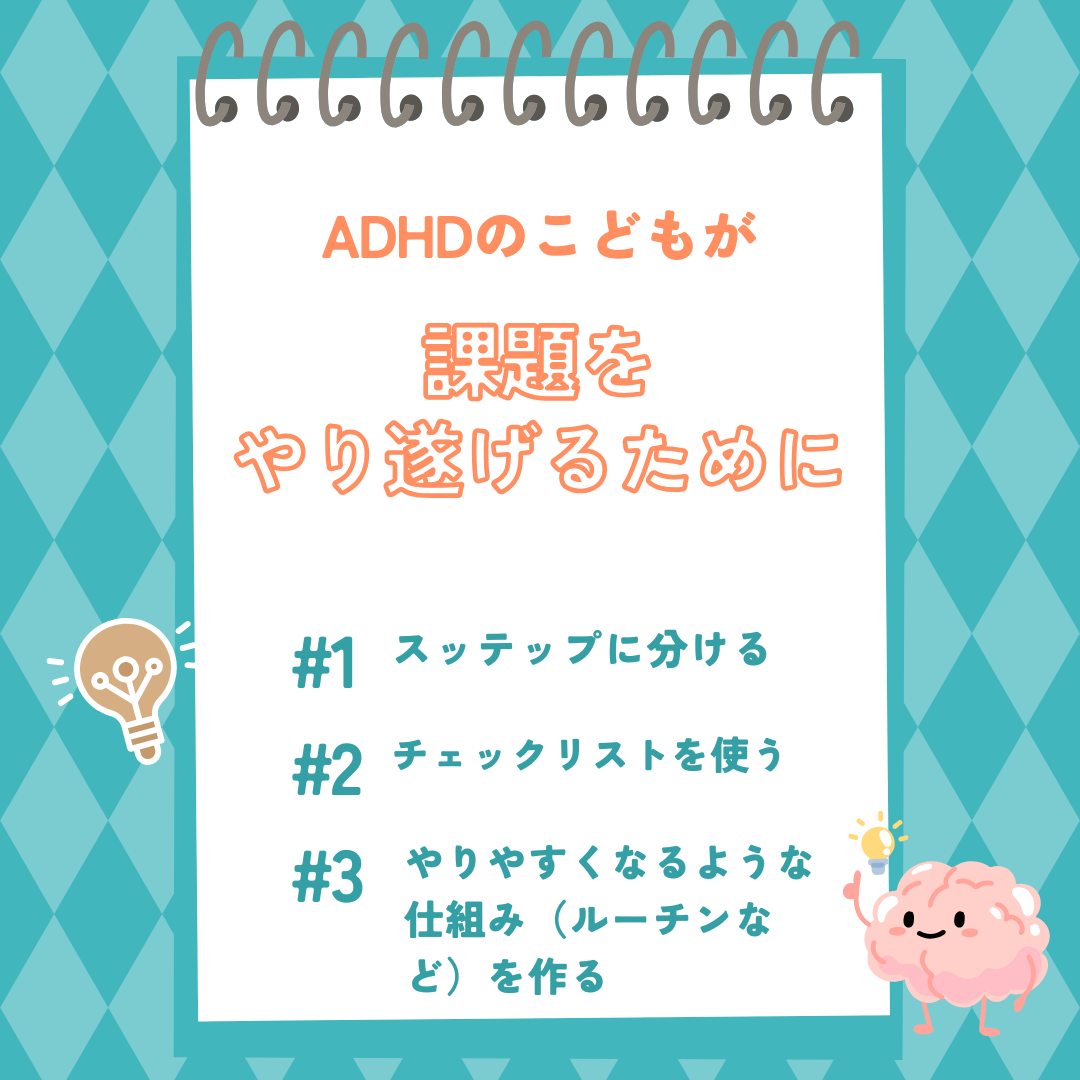

脳の実行機能について、新しく診断がついた子どもの保護者の支援の仕方、学校側とのネゴシエーションスキルなど様々なセッションからたくさんの学びを得ることができました。学会参加費は8万円+、そこに滞在費や航空券費用を含めた合計金額は決して簡単に出せる額ではありません。けれども、他の地域の教育関係者とつながったり、新しい知識を得ることができたり、いつも抱いていた疑問を解決することができたので価値のある投資だったと思います。

来年の学会は4月10日からドバイのAmerican International School in Dubaiで開催される予定です。ドバイまでは行けるかどうかはわかりませんが、将来的にSENIAの学会で感覚のトピックについて発表をしてみたいと思っています。